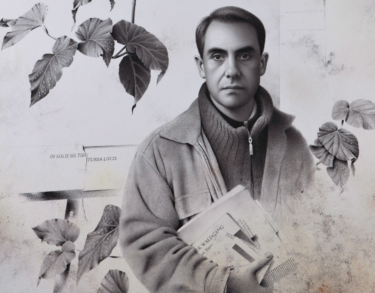

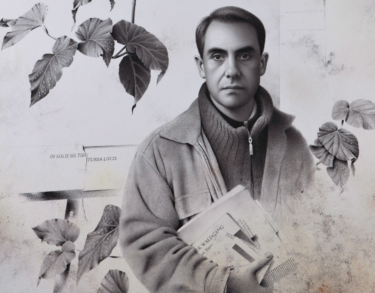

Pablo Sánchez Garrido | 29 de septiembre de 2021

El artista nos presenta su última obra y reflexiona sobre el valor de la Belleza: «fue necesario que nos familiarizáramos con la relativización, primero, y la inversión, después, del concepto de Belleza en las artes para que aceptáramos con naturalidad la relativización de la Verdad y el Bien en todos los ámbitos políticos y sociales…»

Juan Antonio Presas es pintor, dibujante, y escultor. Nacido en Barcelona en 1963, se licenció en 1986 en Bellas Artes por la Universidad Complutense. En el año 2012 defendió su tesis doctoral La pintura como Narciso. Ecos renacentistas y barrocos del cuadro dentro del cuadro. Ha sido profesor universitario de Arte en el Centro Felipe II de Aranjuez, vinculado a la Universidad Complutense, y en la Universidad Francisco de Vitoria. Ha recibido diversos premios y ha expuesto su obra en exposiciones individuales y colectivas.

Pregunta: Has concluido recientemente tu última obra, Doce estudios para Enrique en Azincourt. Es una obra que impresiona al contemplarla, tanto por su tamaño, al tratarse de dos grandes dibujos interconectados, como por lo ambicioso de su planteamiento y ejecución. ¿Podrías explicarnos el propósito y sentido de la obra?

Respuesta: Son dos dibujos que han necesitado tiempo para ir gestándose, y crecer. Las primeras ideas son del año 2001, aunque realmente no los empecé hasta el 2015, tras numerosos dibujos previos, de todo tamaño, técnica y condición, que me sirvieron como pruebas. Mi primera intención tiene poco que ver con el resultado final: se había manchado un dibujo y me propuse salvar una parte que me interesaba, recortándola e incrustándola en un nuevo soporte, sobre el cual haría un nuevo dibujo. En este montaje tenía el propósito de dibujar, «ante» ese «invitado», una naturaleza muerta y, «detrás» de ella, algún otro supuesto dibujo, aparentemente incorporado también, aunque en realidad meramente simulado. Finalmente decidí desistir de ese patchwork y hacer sobre el mismo papel todos los estudios supuestamente añadidos. Desde el principio hubo, pues, una cierta intención de jugar con las equívocos propios del cuadro dentro del cuadro – ambigüedades que aparecen en cada arte cuando juega a reduplicarse dentro de sí-, aunque por entonces no era todavía del todo consciente de la naturaleza especular de este recurso y de lo ampliamente que ha sido utilizado, en la historia de la pintura y en las artes en general.

A partir de ese embrión, todavía relativamente pequeño, el desarrollo de la idea hizo que el tamaño fuera creciendo hasta que resultó inevitable dividirlo en dos partes. Esto supuso que, si bien cada parte requería ser tratada como una obra autónoma, al mismo tiempo ambas debían mantener ciertos lazos entre sí, para ser percibidas como un todo (de hecho, el título lo es de la obra completa, y cada parte carece de título propio). Por lo demás, cada parte tiene dentro de sí dos ambitos: por un lado, una naturaleza muerta, en primer término, a tamaño natural y pintada con acuarela, y «detrás» de este bodegón una sucesión de supuestos estudios para un hipotético cuadro (que nunca será realizado como tal), en el que se representaría la batalla de Azincourt. Se trataría por tanto de «estudios» (a lápiz), presentes dentro de un entorno «real» (pintado con acuarela). Estos dibujos «incorporados» muestran diferentes momentos de esa batalla, de un modo muy libre y sin pretender en absoluto presentar los hechos con exactitud histórica. Así, además de elementos atemporales, hay detalles ligeramente anacrónicos y otros más propios de alguna otra de las batallas de la Guerra de los Cien Años, que enfrentó a ingleses y franceses a finales de la Edad Media. Estas imprecisiones no me han parecido problemáticas, no sólo porque se trataría de unos estudios «encontrados» ahí (con diferentes escalas, quizá a medias, quizás de autoría desconocida), sino porque- y pese al título- más que una batalla concreta pretendía presentar la idea del enfrentamiento armado, con personajes que sufren esa peripecia extrema, en la que circunstancias azarosas o aparentemente irrelevantes, junto con la determinación, la inteligencia y la convicción de los participantes, pueden hacer que en un plazo muy breve cambie para siempre el destino de miles de personas.

Pregunta: La batalla a la que te refieres en el título de la obra es un elemento central en el Enrique V de Shakespeare. ¿Por qué has elegido este hecho histórico?

Respuesta: Como decía, Azincourt fue, hasta cierto punto, una excusa sobrevenida, que acabó siendo determinante. La primera noticia que tuve de la Guerra de los Cien Años fue leyendo los libros de historia de Asimov, editados por Alianza. Me llamó mucho la atención la figura de Enrique V, su extraordinaria madurez a sus veintitantos años, organizando con una gran cuidado y responsabilidad una expedición a la que se sentía obligado por códigos de honor y justicia. Igualmente, no puedo dejar de sentir admiración por la extraordinaria resistencia de su ejercito, vagabundo por Francia, agotado, hambriento y enfermo, acorralado por un ejército francés muy superior en numero. Shakespeare pone en boca de Enrique unas palabras extraordinarias, en la víspera de una batalla que aparentemente no puede sino perder, dirigidas a esos «pocos felices» que tienen la «suerte» de estar allí, y a los que dice que serán motivo de admiración y envidia para sus compatriotas. Me gusta pensar que ese discurso, y el valor de sus hombres, pudieron ser igual de extraordinarios y no haberles llevado a la victoria al día siguiente. Quiero decir que me parece más admirable la actitud del rey y de su ejército que la victoria misma. Por eso mismo, estos dibujos son al menos en igual medida un homenaje a los vencidos (de hecho, tres cuartas partes de los «estudios» representados dentro de la obra atienden a la parte francesa), que podían haber obtenido la rendición inglesa en días, sólo con mantenerse frente a ellos impidiendo sus movimientos, pese a lo cual, sin duda por arrogancia, pero no menos por su sentido del honor, decidieron plantear batalla. Batalla que perdieron, de modo muy determinante por la superioridad que le dio a Enrique el mortífero «arco largo» galés. Así, estos dibujos no cantan una victoria, sino que celebran la actitud de unos hombres que afrontan una batalla, unos para ganarla, y otros para ser derrotados. Y esto se podría predicar hacia atrás en la historia, y también hacia delante, con otros combatientes, otros paisajes y otros acentos.

P.- Una obra de estas características ha tenido que suponer evidentes retos y desafíos técnicos para su autor. ¿Cuáles destacarías?

R.- Intenté ocuparme separadamente de los diferentes problemas que me iba a encontrar. Así, el temor de que el tamaño favoreciera que los dibujos se alabearan hizo que probara a usar un bastidor de aluminio, sobre el que están atornillados los tableros de contrachapado, encima de los que está pegado el papel de dibujo en el que se realizó cada parte, de más de 2 metros cada uno. Pegar manualmente papeles de este tamaño es dificultoso, y yo no tenía experiencia previa en esto. Una vez decidido el pegamento más convincente, aprendí a aplicarlo a tamaños progresivamente más y más grandes. De los diferentes tipos de papeles disponibles en el mercado tuve que desechar los que no se fabrican ya en esos tamaños, y probar las virtudes y carencias de los pocos «candidatos» disponibles, haciendo dibujos terminados para ver cómo se comporta cada uno, trabajando sobre ellos con los materiales que iba a usar. Si bien estaba acostumbrado al uso del lápiz Conté -un tipo de carbón compactado con aglutinantes-, que es el material con el que he dibujado desde mi adolescencia, tenía en cambio que familiarizarme con una técnica, la acuarela, que yo apenas había usado antes. Con estos ensayos fui también adquiriendo alguna experiencia en el delicado asunto de qué tal «conviven» dentro de un papel dos técnicas extrañas entre sí y relativamente excluyentes: la acuarela, para el bodegón «real», y el lápiz Conté para los «dibujos dentro del dibujo». Entretanto, reuní información para las figuras (posibles cabezas, caballos, attrezzo, etc.) durante meses. Fueron desafíos añadidos tanto tratar de unificar las diferentes direcciones de la luz que presentaban esas imágenes como dibujarlas con detalle a un tamaño tan pequeño.

Finalmente, ha sido un gran quebradero de cabeza ver cómo se iba desbordando el plazo previsto para la realización de los dibujos. Con esto no me refiero sólo a que produce un hartazgo temible ver cómo pasa el tiempo y uno sigue ocupado en la misma obra, ni a los problemas económicos que esto comporta, sino sobre todo al vértigo de seguir aumentando una apuesta en una dirección cuyo éxito resulta incierto.

P.- Al tratarse de un estilo que, a efectos de que nos entienda el lector, podríamos denominar hiperrealista, ¿cuánto tiempo te ha llevado culminar una obra de estas proporciones y complejidad de planteamiento?

R.- Dejando de lado el largo camino previo al que me he referido antes, empecé los dibujos en el verano de 2015. Además de las dificultades previstas pronto se presentaron otras inesperadas: la nave en la que trabajaba, que formaba parte de un aparcamiento de camiones, fue expropiada. Inicialmente se disponía sólo de un mes hasta la ejecución de la expropiación, por lo que decidí priorizar las partes del dibujo que requerían del modelo real, es decir, el bodegón pintado con acuarela, tratando de completarlo, en la medida en que dispusiera de tiempo, con la luz natural de que disponía en ese estudio. Providencialmente, esa inmediatez de la expropiación se postergó, en principio por unos pocos meses, que luego se fueron alargando en plazos sucesivos hasta convertirse en casi tres años en total. A lo largo de ese tiempo, y en medio de esta incertidumbre por capítulos, completé sucesivamente el bodegón principal, la tela azul del dibujo de la izquierda, la planta y el bodegón del dibujo de la derecha y, finalmente, las maderas del fondo. Cuando ya no quedó más remedio, me trasladé a otro estudio, con el inevitable empleo de tiempo y recursos para el traslado y la preparación del nuevo local, y ya ahí empecé la parte de lápiz, los «dibujos dentro del dibujo». Terminé de reunir el material y empecé a dibujar las diferentes escenas, que incluyen más de cincuenta personajes y más de veinte caballos, además de un retrato, con lo que me alargué hasta principios de junio de este año.

Así que, en total, han sido casi seis años buceando en esto…

P.- A pesar de su riqueza artística y su complejidad técnica, obras realistas de este tipo a menudo son tildadas como «artesanía» por la crítica artística dominante, para la que el realismo está asociado quizá a un pasado artístico que tenía que abrir paso a un post-realismo, como los vanguardismos o la abstracción. ¿Sigue existiendo este yugo de «lo estéticamente correcto» sobre los pintores realistas, o el éxito un autor como Antonio López ha cambiado las cosas?

R.- Basta con asomarse a Arco para ver que esta situación, lejos de cambiar, está cada vez más consolidada. Soy bastante pesimista sobre esto; parece que nuestra sociedad ha elegido mantener firme este extraño rumbo, un proceso de destrucción imparable, en el que asistimos primero a la desaparición de la belleza, luego a la de la forma y que, parece, sólo concluirá con la sustitución del objeto artístico por el «concepto» o por obras virtuales.

Respecto a Antonio López, al que admiro mucho como pintor y como persona, creo que es un caso singular. Sin que haya ninguna responsabilidad suya, los medios lo han convertido en una figura a la que recurren, de manera un tanto perezosa, reiterada y excluyentemente, como si fuera el único pintor realista, cosa que él sería el primero en decir que no es cierta. Parece como si al recurrir a él lo hicieran confiados en que su popularidad les va a proporcionar público, pero sin que resulte tan claro un interés real por su arte, y por ello menos aún por el trabajo de otros pintores. En ese sentido, esta entrevista es una rara excepción, por la que os estoy muy agradecido.

P.- Una pregunta más «de fondo»: ¿por qué consideras que en el llamado «arte contemporáneo» ha tenido tanta vigencia cierto feísmo, o la huida de la realidad? ¿Consideras que hay conexiones entre este «arte contemporáneo» y el nihilismo, relativismo, anti-realismo, emotivismo…, del pensamiento postmoderno?

R.- Me parece que cada vez resulta más claro que el arte ha sido punta de lanza de un propósito generalizado de rebeldía respecto a la realidad, rebeldía ensalzada hasta resultar identificada con la condición de «artista», y cuyas consecuencias sociales en todos los campos se hacen cada vez más evidentes. Respecto a esto, hay un libro muy lúcido, De la fealdad del arte moderno, donde su autor, el arquitecto catalán Pedro Azara expone – ni acusa ni defiende- que lo característico del arte de Vanguardia es la proclamación de una autonomía que conlleva no reproducir la belleza de la Creación, por tratarse de una belleza «dada» que nos haría esclavos de su Creador, sustituyéndola por una «belleza» «propia», constituida por sucesivas negaciones que abocan, inicialmente a una fealdad y, finalmente, a la desaparición de la obra, a la pérdida de su ser. Esto, que ocurrió en el arte antes que en ningún otro ámbito, cuando el arte resultaba todavía significativo para la sociedad y la cultura (no como ahora, que socialmente es una cosa inerte, objeto del control político y del cálculo de la inversión), ha terminado por suceder en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura. Aunque la Verdad fue lo que antes se relativizó en Occidente, esa relativización sólo afectó a selectas minorías de pensadores. Sin embargo, a nivel popular fue necesario que nos familiarizáramos con la relativización, primero, y la inversión, después, del concepto de Belleza en las artes para que aceptáramos con naturalidad la relativización de la Verdad y el Bien en todos los ámbitos políticos y sociales, a la que está siguiendo una inversión de ambas nociones que sólo encuentra parangón en la que se dio previamente en el orden estético. Y así estamos.

P.- En este sentido, podríamos atisbar una cierta querella pulchritudinis o batalla por la belleza y contra «lo estéticamente correcto» en el Arte Contemporáneo, aunque en ella los defensores de la belleza sois una minoría muy inferior incluso a la de los ingleses en Azincourt. Ciertamente, vemos pintores actuales que aúnan belleza y realidad en sintonía con el realismo y los temas clásicos, pero sin dejar de ser por ello «artistas contemporáneos». En España, sin ir más lejos, sigue cobrando fuerza la obra de Ferrer-Dalmau, ¿qué juicio te merece?

R.- Ferrer-Dalmau es un pintor con una capacidad inusual para la recreación de escenas. Sus cuadros aúnan ambiciosos desafíos compositivos, una gran viveza en las actitudes de los personajes y una extraordinaria exactitud en los detalles de época. Ha revitalizado el género de la pintura histórica, que parecía extinguido. Autores como él colocan, en efecto, en un brete a la noción imperante de «arte contemporáneo», que aparenta estar referida únicamente a un ámbito temporal- nuestra época- pero que en realidad busca convertirlo en coto exclusivo de lo «estéticamente correcto». De este modo no sólo niega cualquier posibilidad de calidad a la pintura que se sale de ese guion, sino que incluso le regatea la cualidad de contemporánea, convirtiéndola paradójicamente en un arte «que no existe». Con alguna rara excepción, esto afecta de modo casi completo al arte figurativo, y aún más al de carácter histórico.

P.- El espectador que se asome a tu obra puede percibir tu atención al detalle y el preciosismo en el acabado. ¿Cómo fue tu formación? ¿Cuáles han sido tus principales influencias en cuanto a profesores, así como en cuanto a pintores modernos y clásicos?

R.- Yo cursé Bellas Artes en la Universidad Complutense, en la especialidad de Escultura. Por entonces la facultad estaba ya bastante impregnada de un tono «moderno», cuya presencia en el mundo del arte no ha dejado de acrecentarse. En parte como respuesta a esto, en parte por una rebeldía juvenil no siempre sensata, viví mi época de estudios bastante reactivamente. Encontré lo que consideré el antídoto a esas carencias de la facultad – dejando al margen el magisterio indudable de algunos de esos profesores- en la compañía de unos pocos estudiantes que compartíamos una visión más clasicista y figurativa. Entre ellos estaba Manuel Franquelo, que estaba terminando la carrera y que me dio clases de pintura en la academia Peña. Con él tengo una deuda por la que puedo considerarle mi maestro. Y junto a compañeros de cursos superiores, como Miguel Redondo o José Manuel Ballester, tuve la suerte de tener como compañero de curso a Francisco Roa, gran amigo y enorme dibujante y pintor, en cuya compañía, además de ir aprendiendo técnicas y recursos, fui desarrollando mi criterio artístico, compartiendo hasta hoy aficiones, descubrimientos y entusiasmos. La coincidencia con todos ellos en esos años de formación sin duda me marcó.

Respecto a la pintura que admiro, la lista sería inevitablemente larga. Lo primero que me atrajo fue el dibujo y la escultura florentinos del siglo XV, y los retratos de Holbein y Durero. Luego he podido ampliar mis gustos, pero siempre permanece el recuerdo de la emoción de esos hallazgos juveniles. No me puedo olvidar de nombres como Van Eyck, que lo inventa todo, o Caravaggio. Ambos me parecen determinantes para la historia de la pintura y no siempre suficientemente valorados. Al terminar la carrera mi interés se fue desplazando hacia los grandes maestros del barroco, que me fueron «derrotando» sucesivamente: Velázquez, Vermeer, Rembrandt, Van Dyck, Rubens, La Tour…. Obviamente, también aprecio muchos pintores posteriores, pero no a ese nivel. Esos autores añaden a una gran capacidad innata una formación incomparable, producto ante todo de un ambiente que había acumulado muchas décadas de interés arrebatado por la pintura, y que a la pasión renacentista por conocer y representar había añadido una atención por la luz y una sabiduría que hacen de ese momento la cima de la historia de la pintura. Los cuadros de los grandes maestros barrocos son mucho más que las formas que nos muestran: son todo un repertorio de sugerencias, de alusiones refinadas, de misterio y de esperanza.

P.- Esta obra ha sido posible al mediar un encargo de José Mª Michavila, exministro de Justicia. Según cuentas, esto ha supuesto además una colaboración entre tu cliente y tú en diversas fases de gestación del cuadro. ¿Crees que es necesario recuperar alguna labor de mecenazgo clásico, o de implicación especial del comprador en este tipo de obras para que sean viables o asumibles para el pintor?

R.- No había trabajado hasta ahora por encargo. Si bien antiguamente casi toda la producción de los pintores se debía a los encargos y el mecenazgo, que la hacían posible, en la actualidad predomina el que la obra sea producto – más o menos libre, más o menos condicionado por el mercado, y por la realidad-, del propósito del autor, y luego es canalizada por las galerías. En este caso, sin mediar este encargo yo no hubiera podido afrontar un trabajo así. Además de este apoyo, y del compromiso que implica, la cercanía con quien va ser el destinatario facilita que haya partes que terminan, de modo natural, resultando a su medida, y eso forma parte del crecimiento casi orgánico de una obra cuya realización se desarrolla durante un tiempo tan prolongado. Pero supongo que las condiciones y la naturaleza de cada encargo son un mundo, y dependen del trato que haya entre ambas partes. Aquí he podido disfrutar de una gran confianza y, al mismo tiempo, incorporar a la obra sugerencias que la han ido construyendo de un modo satisfactorio para ambos.

P.- También se observan en tus obras otras referencias artísticas, principalmente musicales y literarias. En este cuadro aparece un texto de Shakespeare, pero hay también referencias a escritores como Homero o Ernst Jünger, o a un compositor como Anton Brückner. ¿Responde esto a alguna especial concepción personal sobre la interrelación artística entre pintura, música, literatura?

R.- Con frecuencia, el tiempo durante el que me acompañan las cosas a las que me dedico es muy largo, incluso peligrosamente largo. A cambio, eso supone un margen para que se vayan sumando elementos enriquecedores, con los que uno se va encontrando casi por casualidad. Mi intención inicial, en cualquier caso, era acompañar los dibujos con textos abundantes. Finalmente tuve que reducirlos al máximo, porque podían decantarlos hacia la ilustración, contra la que obviamente no tengo nada, pero no era ese mi propósito. Uno de los textos pertenece a un poema de Martínez Mesanza, el autor del verso «Hay jinetes de luz en la hora oscura» que aparece en vuestra cabecera. Se trata de una parte de La eterna caballería, donde, de modo muy paralelo a mi intención en los dibujos, honra la memoria de los caballeros franceses en Crécy y en Courtrai. Éstas son batallas anteriores de la Guerra de los Cien Años, que también supusieron derrotas francesas, si bien, como en mis dibujos, también él se refiere a estos hechos con un propósito que desborda escenarios y momentos concretos. Otro de los textos, en efecto, selecciona partes del comienzo del Enrique V de Shakespeare, donde el coro insta a los espectadores a que le disculpen por no estar a la altura de los hechos que va a narrar, y le pide que supla con su imaginación las carencias de lo representado sobre las tablas, peticiones ambas que yo secundo para mi obra. El resto son títulos y autores que aparecen en lomos de libros y cintas de cassette, cuya presencia trata de aportar un cierto tono de reminiscencias bélicas, de modo coherente con la selección de una parte de los objetos del bodegón, y complementando a los dibujos tras éste: la épica de la Ilíada, la aventura almogávar relatada por Ramón Muntaner o las vivencias personales de Jünger y Churchill en las dos guerras mundiales. Junto a ello hay un pequeño homenaje a Paolo Uccello, cuyos cuadros sobre la batalla de San Romano, más allá de su limitado verismo, son probablemente la representación más famosa y lograda que se haya hecho de una contienda bélica. La «música de fondo» la pone una cinta de cassette en la que se ha grabado la novena sinfonía de Brückner. El comienzo de la cuarta sinfonía de este gran músico presenta un tema mucho más estrictamente caballeresco, pero me decanté por la inconclusa novena porque me sugiere una idea de deber y de destino aciagos que me parecía acorde a las circunstancias de la batalla.

La inclusión de obras ajenas quizá responda al propósito de pedir prestado algo de su grandeza, además de buscar que el aroma que despiden envuelva la imagen. Si poseer un significado o un contenido simbólico interesante hace más atractivo a un objeto de cara a representarlo e incluirlo en un cuadro, los libros o los discos, que son portadores de connotaciones y de atmósferas, complementan a los objetos y enriquecen el conjunto.

P.- ¿Qué aporta esta obra respecto a tus obras anteriores? ¿Podrías darnos algunas pinceladas que ayuden a comprender tus cuadros previos?

R.- Al comenzar una obra nueva siempre está presente el propósito de que evite los defectos de las obras precedentes y de que, si es posible, iguale sus méritos. Y también, más allá de las comparaciones, se intenta acompañarla y empujarla hasta que alcance su mejor versión posible, dentro de las limitaciones propias. En ese sentido, siempre he procurado acercarme a cada obra como si fuera la mejor que me es dado hacer, y con estos dibujos no me ha ocurrido algo diferente. En ellos están presentes las peculiaridades a las que me he referido antes, producto de tratarse de dos obras en una y de la presencia de dos técnicas distintas, así como de la integración en cada una de las partes de un bodegón y una narración de carácter histórico. Mientras lo realizaba se me hacía presente la idea de que, de modo general, la naturaleza muerta, por sus protagonistas sencillos y cotidianos, su carácter reservado y un tanto abstracto, y su tamaño, comúnmente reducido, evoca un murmullo o un silencio, y tiene cierta semejanza con la música de cámara, mientras la pintura histórica, populosa, extrovertida, gradilocuente y bulliciosa tendría elementos que la harían más próxima a la ópera. En ese sentido, los dibujos habrían sido una peculiar mezcla de ambos mundos.

Ese tipo de mezclas siempre me han interesado. Sin un plan previo, he procurado acercarme a los temas recurrentes de la pintura occidental (el retrato, la naturaleza muerta, el paisaje), buscando con frecuencia que en un mismo cuadro se presenten elementos de esos diferentes ámbitos. Al hacerlo me he encontrado con imágenes en las que muchas veces aparecen asociados elementos que conforman un todo improbable, aunque no imposible. Estas mezclas han sido muy frecuentes en la historia del arte, pero resultan más inusuales dentro de las corrientes realistas. Y con el paso del tiempo he ido añadiendo a esta intención, que inicialmente se centró en inquietudes técnicas y compositivas, una creciente atención al sentido y al significado.

Podría decirse que pintamos para explorar el mundo, a la vez que indagamos en las posibilidades de nuestro arte. Se trataría de saber ver lo interesante y lo bello, y retratarlo con belleza e interés. A mí me ha interesado dibujar y pintar la realidad a partir de una mirada que desde el principio, para bien y para mal, estaba tamizada por las traducciones previas que de esa realidad, y de su belleza, habían realizado los autores que me gustaban.

P.- También es destacable tu faceta escultórica, ¿qué rasgos definen tu trabajo escultórico?.

R.- Aunque la especialidad dentro de la que completé la carrera fue Escultura, he tenido bastante más demanda de pintura y dibujo, por lo que no he podido dedicarle a la escultura tanto tiempo como hubiera querido. Quizá por esto mi criterio ha permanecido donde estaba cuando hice la carrera, y sigo siendo fiel a lo que entonces me gustaba: Ghiberti, Benedetto da Maiano, Donatello, Desiderio da Settignano, Verrocchio, sin duda Miguel Ángel Buonarroti… Me interesaba la precisión de las formas, el equilibrio entre un cierto estatismo y un dinamismo que no resultara excesivo, la expresividad contenida de los gestos, la minuciosidad del detalle, concentrado en zonas pequeñas para reclamar protagonismo y dar variedad, sin invadir agobiantemente a la figura. Y sigo interesado en ello.

Jesús Cotta publica Digno del Barro, un poemario que mira al mundo con los ojos asombrados de alguien a quien le gusta «celebrar cosas».

Javier Viver, imaginero, profundiza en la necesidad de poner en valor la capacidad del arte de comunicar «realidades muy profundas como las pasiones, el sufrimiento, la belleza, la justicia, la paz, la inmortalidad».