Armando Pego | 01 de diciembre de 2019

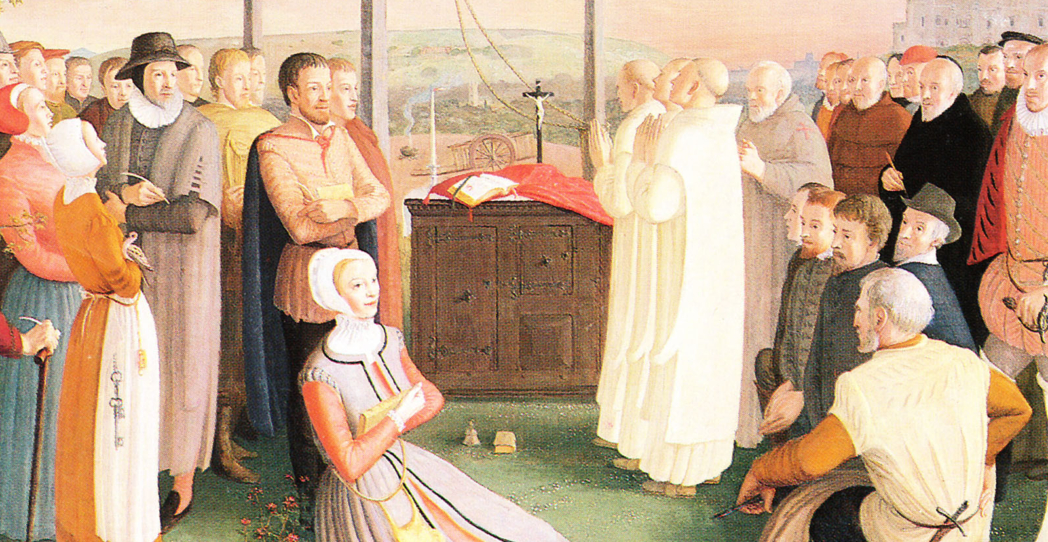

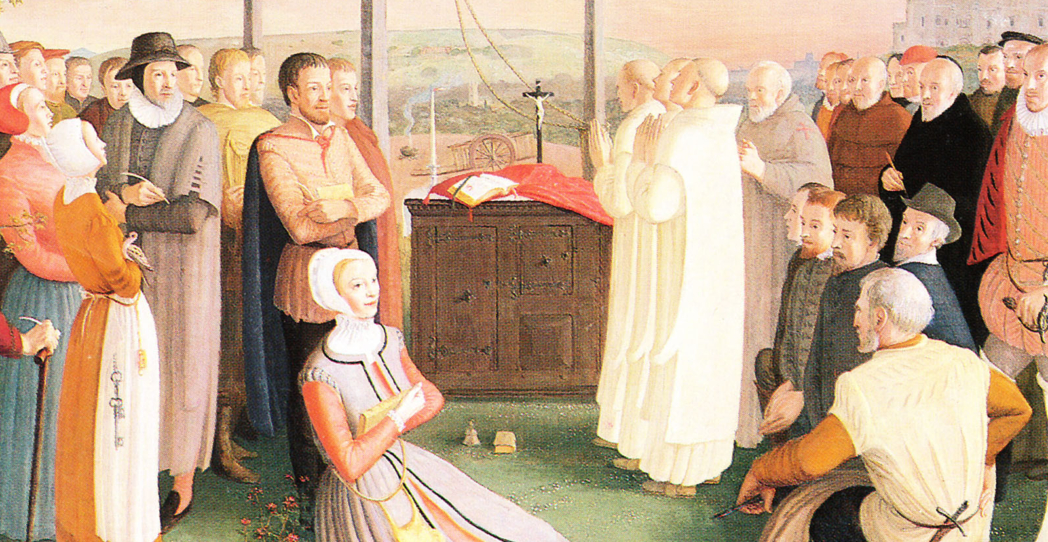

Los recusantes ingleses recibieron el apelativo de papistas por negarse a reconocer la máxima autoridad real sobre el gobierno de la Iglesia.

De mi periodo londinense guardo un tesoro preciado: la celebración de las memorias de los mártires de Inglaterra y Gales, en especial la de los jesuitas Edmund Campion (1540-1581) y Robert Southwell (1561-1595). Al anochecer de cada 1 de diciembre me retiro a escuchar, solo y a oscuras, la Misa para cuatro voces de William Byrd (1543-1623).

La nota musical que puntúa la petición “Dona nobis pacem” conserva la desesperada esperanza de aquellos católicos que, durante las dos últimas décadas del siglo XVI, sufrieron duras persecuciones y penalidades. Su fe, extirpada, tardó dos siglos en renacer en suelo inglés, debido, además de a la inmigración irlandesa, a famosas conversiones encabezadas por el nuevo santo John Henry Newman. Pese a todo, entre el catolicismo de H. Belloc o G. K. Chesterton y el de Southwell o Byrd había quedado roto el hilo de una continuidad cultural e histórica.

Los recusantes ingleses recibieron el apelativo de papistas por negarse a reconocer la máxima autoridad real sobre el gobierno de la Iglesia en Inglaterra desde que Enrique VIII promulgara, en 1534, la primera Acta de Supremacía. Desde la época de la Reforma, se ha llegado así a valorar como el signo distintivo de la catolicidad la fidelidad al Papa.

Si solo se tratase de lealtades sobrepuestas entre dos soberanos, por más que uno fuese espiritual y el otro temporal y por más que se respete la autonomía de ambas esferas, la profunda y compleja historia de quienes han recusado, a lo largo de estos quinientos años, el poder absoluto de Leviatán quedaría reducida a una terquedad de conciencia cuyo coraje merecería admirarse, aunque tal vez no considerarlo modélico.

Nadie apostata o, por el contrario, se entrega a la conspiración política, y tampoco sufre en silencio multas, prohibiciones y hasta la pena capital, solo o principalmente por el deber de obediencia a un Papa. Frente a la lógica del poder, el martirio de Thomas More o de John Fisher había anticipado la defensa de una lealtad basada en el servicio. En juego no estaba la traición, sino la religión, es decir, una tradición, la cual es imposible de reducir a un conjunto de leyes y preceptos abstractos.

El pueblo católico inglés no fue culpable de ningún crimen excepto del de su adhesión a la fe tradicional de su paísEvelyn Waugh, novelista británico

En su discutida y magnífica biografía Edmund Campion (1935), Evelyn Waugh escribió que el pueblo católico inglés “no fue culpable de ningún crimen excepto del de su adhesión a la fe tradicional de su país”. El error teológico pudiera ser seguir juzgando que el Papa representa, como un Príncipe más, el vértice de una estructura política, cuando, al contrario, es el fundamento, callado y escondido, que la mantiene en pie.

En el sentido más profundo, aquel catolicismo recusante aseguraba una lealtad profunda a las libertades de su país. Si, como ha defendido Gregorio Luri en La imaginación conservadora (2019), la politeia es el hecho social fundamental, anterior a toda Constitución escrita, los recusantes defendían la suya mediante la fidelidad a una liturgia y a unas costumbres heredadas que, a través de las generaciones anteriores, habían alimentado también su identidad nacional. Este conjunto heterogéneo y compartido articulaba la soberanía de un discurso capaz de garantizar la interpretación de una realidad social y moral -como la que plasmaban los cuadros de vida campesina de David Teniers– que no se reducía al espacio físico de una geografía insular.

La tensión entre política y teología, que la modernidad ha querido eliminar neutralizándola, había constituido el cimiento cristiano de la conciencia europea medieval. En el Acta de Uniformidad (1558) se obligaba a los súbditos de Isabel I a asistir a los oficios religiosos anglicanos y a rezar según el Book of Common Prayer. Solo un voluntarismo decisionista como el que ha caracterizado la modernidad puede seguir confundiendo el respeto al principio de autoridad con la sumisión a una cadena de mando. Por ello, el ejercicio de la libertad religiosa sigue siendo tan difícil de digerir por cualquier Estado, siempre preocupado de delimitar su potestad, como por la Iglesia, en apariencia tan celosa del ejercicio de su autoridad.

Ser mejor equivale a haber cambiado muchas vecesJohn Henry Newman

Aún entremezclada con profundas causas económicas y sociales, la resistencia de los recusantes a su Estado, en tensión hasta con la Iglesia, de los que, sin embargo, jamás abjuró, ha forjado capítulos de las recurrentes fases revolucionarias de estos últimos siglos: los refractarios a la Constitución civil del clero dictada por la Revolución francesa; los cristeros contra la limitación del culto en el México posrevolucionario; los católicos chinos de la Iglesia clandestina…

Incómodos, unos y otros jamás han dejado de salir derrotados. O tal vez no. Al final del alegato conocido como la Bravata de Campion, dirigido al Consejo privado de la reina, el jesuita inglés confiaba en ponerse de acuerdo con sus futuros verdugos antes del día del Juicio “para que finalmente podamos ser amigos en el cielo, donde todas las ofensas serán perdonadas”. Así fuera, hoy.

Nadie puede llegar a escribir correctamente, a pensar y hasta narrar su sufrimiento y su alegría, si no ha forjado su personalidad en la lectura de la poesía.

«Cardenal Newman, haz que frene la hemorragia». Hablamos con Melissa Villalobos, cuya curación ha sido considerada por el Vaticano como un hecho milagroso.

“Lo que permanece lo fundan los poetas”, una acertada sentencia de Hölderlin que habría que volver a tomarse en serio.