Dwight Lindley | 11 de agosto de 2020

En la isla donde vive la diosa Calipso, nos encontramos a la vez con los encantos y los riesgos de la playa. Homero nos pone frente a un hecho misterioso: el inmortal cuerpazo con el que fantaseamos no nos hará verdaderamente felices. El que es amante verdadero se juega la piel: una piel que envejece velozmente ante nuestros ojos. Escapar de la historia que está escrita en nuestros cuerpos es escapar del significado de nuestras vidas.

Cuando voy a la playa, lo más probable es que me encuentre aquel fenómeno descrito memorablemente por John Updike: «Una página de arena radiante escrita con las runas de cuerpos humanos desnudos». Después de todo, es la temporada de la «operación bikini», y todo el que puede se procura una versión mejorada de su propio físico. Ahora bien, para los cuarentones, este imperativo inapelable representa un desafío cada vez más exigente: con el tiempo, vamos dejándonos el colágeno de la piel en la lucha con la gravedad (a veces literalmente), y el tan preciado cuerpazo de playa se vuelve más difícil de alcanzar. Por otro lado —y aquí no importa la edad—, no podemos evitar sentirnos atraídos por este reto, ya por deseo o por rivalidad. Aquí está la raíz, desenterrada cada verano, de incontables presiones sobre el matrimonio y la vida familiar en la madurez de la vida.

Aun así, el contrapunto evidente es que cada año es más fácil mantenerse joven, o al menos, parecerlo. Hace unos meses, The Wall Street Journal anunció: «Los nuevos cincuenta», presentando a celebridades quincuagenarias como Jennifer Lopez y Jennifer Aniston, comparándolas a sus equivalentes de mediados de siglo. El contraste era sofocante: Vivian Leigh y Rita Hayworth parecían, digamos, mujeres de mediana edad de unos cincuenta años, mientras que J-Lo, de cincuenta años, pasaría fácilmente por tener la mitad. ¿Pero cuántos de nosotros somos capaces de la hazaña de Lopez? Quizás solo los más adinerados, porque según parece hace falta pasar por el quirófano con frecuencia, darse una serie de inyecciones en sitios estratégicos, seguir una dieta minuciosamente vigilada y ponerte a diario a las órdenes de tu entrenador personal. Los «nuevos cincuenta» son nuevos solo para aquellos en lo más alto de la pirámide económica.

Emilio García-Sánchez: «El temor a la forma física poscuarentena puede convertirse en obsesión»

Este descolgarse del cuerpazo de playa afecta a los dos sexos. Ciertamente, los varones sufren cuando la carne comienza a colgar, pero la presión sobre las mujeres es indudablemente mayor. Si el objetivo es mantenerse en «los veinte» el mayor tiempo posible, las que heroicamente albergan y alimentan a la próxima generación con sus propios cuerpos necesariamente tendrán más dificultades para estar a la altura. El cuerpo de una madre es sin más diferente. Y, a menos que se haya modelado un tipazo de millonaria, no hay modo de ocultar la diferencia. La tensión entre las expectativas sociales y la realidad puede ser profundamente desalentadora y perjudicial para las mujeres, incluso si se da sin críticas externas o rechazo. ¿Y cuántos matrimonios terminan a la edad madura, cuando el esposo, que ya no se siente atraído por la mujer que ha dado a luz a sus hijos, se escabulle detrás de alguien que encarne el ideal de belleza juvenil? No hace falta dar nombres, pues los ejemplos son demasiados: basta ver lo que pasa en revistas, periódicos, familias y redes sociales.

Hoy en día, se encuentran especímenes de este modelo subyugante no solo en las arenas de la costa, sino en todas partes: en internet, en el ordenador del despacho y en el móvil en mi bolsillo. Fue Melville quien escribió que todo ser humano alberga un mar dentro de él. Podríamos añadir que ese mar también baña una playa: un lugar maravilloso de atracción, incitación y peligro. Esa playa trae consigo todo tipo de cuestiones morales y sociales interrelacionadas.

Afortunadamente, sin embargo, tenemos un repositorio de sabiduría playera al que podemos acudir cuando sea necesario. La Odisea de Homero, aunque parezca mentira, tiene mucho que ver con la playa, tanto topográficamente como en el sentido del que vengo hablando. La Odisea va, por supuesto, sobre el regreso a casa (nostos, en el griego de Homero). Odiseo ha estado diez años haciendo la guerra en Troya y ahora debe volver a su hogar en Ítaca. Pero aún más importante es la dimensión moral y psicológica de esta vuelta a casa: debe volver a recorrer los caminos de paz necesarios para el pleno desarrollo humano. Esto significa retornar para ser una versión mejorada y más esencial de sí mismo.

Desde esta perspectiva, llama la atención que las muchas escalas que hace en el camino (el episodio con los cíclopes, los lotófagos o las sombras del inframundo) son encuentros con lugares que no son el hogar de Odiseo. El sopor narcótico de la isla de los lotófagos, por ejemplo, es atractivo, tanto para los hombres de Odiseo como para los seres humanos en general: un estado de olvido que nos lleva más allá de las preocupaciones y las luchas de la vida. Sin embargo, Homero sugiere que ese estado deshumaniza a los que se abandonan, haciéndolos olvidarse de la comunidad y de su sentido de propósito. Eso no es volver a casa. No es ese el hogar de los humanos.

Odiseo no desea escapar del paso del tiempo a través de una inmortalidad artificialmente impuesta. Más bien, quiere pasar esa dulce finitud con otro mortal, su esposa

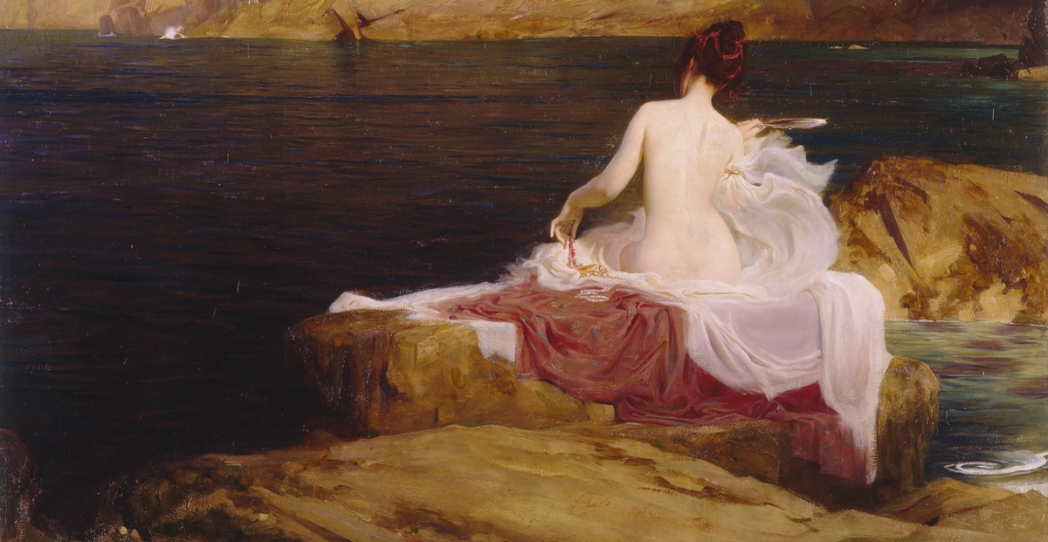

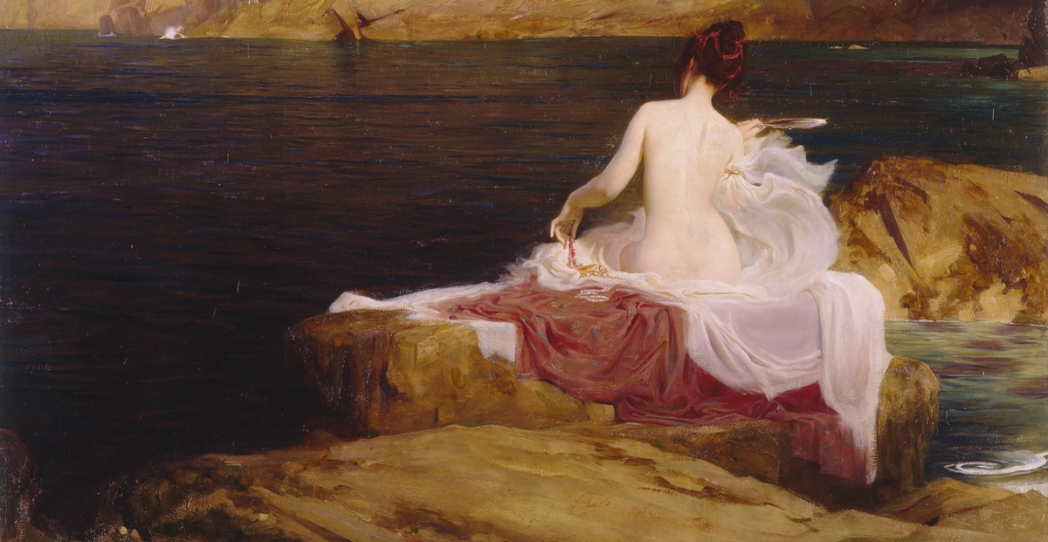

Homero nos permite intuir algo similar en el episodio en la isla de Calipso. Es aquí donde encontramos tanto la seducción como los problemas de la playa. La situación es ideal, desde cierto punto de vista: después de tres años deambulando sin suerte, tras haber perdido a todos los que lo zarparon con él, encontramos a Odiseo bañándose en la orilla de una isla paradisíaca. No solo está provisto de comida y refugio, sino que tiene a mano a Calipso, una diosa inmortal, que satisface sus deseos sexuales. De hecho, cuando se abre la escena, Odiseo lleva siete años con Calipso, durante los cuales se ha acostado con ella todas las noches. Es un escenario de fantasías; las mismas que tenemos hoy a juzgar por las novelas rosas, las fotos y las películas de soft-porn. ¿Pero, entonces, por qué el dios Hermes se encuentra a Odiseo —narra el libro quinto de la epopeya de Homero— «sentado a la orilla del mar sin poder secarse las lágrimas»? ¿Qué problema tenemos también nosotros con la playa, con esa vida más allá de toda necesidad, junto a una diosa del amor cuyo colágeno nunca pierde su tersura?

La respuesta de Homero es sutil y compleja. Ya la sugiere incluso antes de que veamos a Odiseo, en la conversación de Hermes con Calipso. Hermes ha venido, le dice a la diosa, siguiendo órdenes de Zeus:

«Zeus me ordenó que viniese, sin que yo lo deseara: ¿quién pasaría de buen grado tanta agua salada que ni decirse puede, mayormente no habiendo por ahí ninguna ciudad en que los mortales hagan sacrificios a los dioses y les inmolen selectas hecatombes?».

Ya podemos ver que la isla de Calipso, Ogigia, está muy apartada de todo asentamiento humano y, por lo tanto, de la política y la religión. Odiseo mismo no se queja de estas carencias, pero Homero sugiere que son parte del problema: un animal político no puede ser feliz sin gente, sin polis. Tampoco tiene libertad («obligado a dormir en la profunda cueva con la ninfa que lo quería sin que él la quisiese») y eso hace menos deseable incluso a un paraíso tropical.

Más sorprendente, sin embargo, es su rechazo a las dos ofertas más tentadoras de Calipso: la inmortalidad y el placer de su atractivo inmutable. Ella quiere convertirlo en «el señor de esta casa y en un inmortal», en lugar de dejarlo volver con su esposa aburridamente humana, Penélope, frente a la que se jacta «de no serle inferior ni en el cuerpo ni en el natural, que no pueden las mortales competir con las diosas ni por su cuerpo ni por su belleza».

Es significativo que Odiseo se muestra de acuerdo, pero aun así elige a su esposa madurita, su mortalidad y su nostos. Así, Homero nos enfrenta a un hecho misterioso: la fantasía de un cuerpazo de playa eterno no es algo que realmente nos haga felices. Pero de nuevo, ¿por qué no? El tiempo tiene algo que ver: mientras llora en la orilla de Calipso día tras día, Odiseo siente que «consume su dolce vita» (glukus aiôn) y, sin embargo, no desea escapar del paso del tiempo a través de una inmortalidad artificialmente impuesta. Más bien, quiere pasar esa dulce finitud con otro mortal, su esposa. El drama de una libertad que se despliega a lo largo de una vida finita, vivida con otros que protagonizan el mismo tipo de drama: eso, sugiere Homero, es para lo que fueron creados los humanos.

Si Homero está en lo cierto, nuestras ensoñaciones playeras, por muy atractivas que resulten a primera vista, nos conducen a la miseria, porque lo que realmente queremos en el fondo es saber, amar, vivir, precisamente como humanos. Somos criaturas históricas y contingentes, atrapadas en un drama de alto riesgo, y ninguna otra vida merece la pena. Por el mismo motivo, el mejor tipo de amante, amigo, cónyuge, se jugará ese mismo tipo de piel: una que puede envejecer, que ha envejecido, que está envejeciendo aceleradamente ante nuestros ojos. En momentos de honestidad, las celebridades reestructuradas de cincuenta y tantos que vemos en pantalla nos resultan irreales, caricaturescas, un tanto absurdas. Al igual que el náufrago que abandona a su esposa por pastos más verdes, se revelan como figurantas maduras, que interpretan el papel de una jovencita.

La elección que nos espera en las playas de nuestra propia vida es la misma: ¿viviré como la persona humana que soy o intentaré arrogarme un poder imposible?

Por contraste, una persona con una historia inscrita en su cuerpo aporta el peso, la sabiduría y la dignidad de esa historia en cada momento. Escapar de esa historia —como promete Calipso— es lo mismo que perder el sentido, esa lucha con sentido que son nuestras vidas. En el fondo, somos más felices cuando reconocemos esta finitud que nos define y la compartimos con otras personas, finitas como nosotros.

Pero esto es solo un desarrollo de algo que Homero transmitió en su gesta bélica, La Ilíada. En ella, Aquiles, entre muchos otros, lucha por la gloria en el campo de batalla y, en su lucha, con frecuencia se lo compara con un dios. Algunas de las primeras palabras del poema lo describen como el «Aquiles divino», refiriéndose su habilidad sin par en el combate. En el punto culminante de su actuación, Homero compara a Aquiles con un arrollador incendio de poder sobrehumano:

«De la suerte que al estallar abrasador incendio en los hondos valles de árida montaña, arde la poblada selva, y el viento mueve las llamas que giran en todas direcciones; de la misma manera, Aquiles se revolvía furioso con la lanza, persiguiendo, cual una deidad, a los que estaban destinados a morir; y la negra tierra manaba sangre».

Es el ápice de su trascendencia, y sin embargo, Homero rápidamente mitiga el relumbrar del héroe mostrándonos la violencia grotesca e infrahumana del hombre:

«Como, uncidos al yugo dos bueyes de ancha frente para que trillen la blanca cebada en una era bien dispuesta, se desmenuzan presto las espigas bajo los pies de los mugientes bueyes; así los solípedos corceles, guiados por Aquiles, hollaban á un mismo tiempo cadáveres y escudos; el eje del carro tenía la parte inferior cubierta de sangre y los barandales estaban salpicados de sanguinolentas gotas que los cascos de los corceles y las llantas de las ruedas despedían. Y el Pelida deseaba alcanzar gloria y tenía las manos manchadas de sangre y polvo».

En resumen, este espectáculo, y de hecho toda La Ilíada, ponen de manifiesto la verdad fundamental de que, cuando los humanos intentan hacerse dioses, paradójicamente se rebajan al nivel de las bestias. Para Homero, al menos en este sentido, el primero será el último.

Como Aristóteles sugerirá más tarde, el espacio de la vida humana emerge entre el de los dioses por encima y el de las bestias por debajo. Homero muestra claramente que la aceptación de esta posición intermedia es una de las principales cargas de la vida: sin duda, un tremendo empeño, pero también una clave para el desarrollo como personas. En la isla de Calipso, la tentación de Odiseo es una versión diferente de la que Aquiles enfrentara antes que él. La elección que hace, finalmente, de volver a casa con su esposa, no es más que un reconocimiento de su humanidad, al admitir que él no es un dios, ni puede parecerlo. Es esta decisión la que muestra que está preparado para completar su regreso a casa y llegar a ser más él mismo.

La elección que nos espera en las playas de nuestra propia vida es la misma: ¿viviré como la persona humana que soy o intentaré arrogarme un poder imposible? El susurro de la tentación es tan insidioso ahora como lo fue para nuestros primeros padres en lo profundo del jardín del Edén. ¿Nos contentaremos con ser lo que somos?

Pero ahora que nos cruzamos con la revelación bíblica, debemos enfrentar una complicación final. Al afirmar, con Homero, que debemos aceptar nuestra propia humanidad, ¿no arrojo una sombra de duda sobre el destino eterno del que habla la fe? ¿Acaso no estamos destinados, por la acción de la Gracia, a compartir la vida divina para siempre, transformándonos en Dios mientras lo vemos tal cual es? ¿No les gustaba a los Padres hablar de la santificación como un proceso de teosis o deificación? Sería un error rechazar por completo este impulso divinizador. Más bien, debe ser canalizado, subordinado, adecuado. En esta línea, ¿no podríamos decir que nuestro deseo de Calipso, ese deseo de un eterno cuerpazo de playa, no es más que un deseo de Dios, pero desorientado, deformado? ¿Un deseo de ser la versión de nosotros mismos que encuentra su lugar y significado plenamente solo en Él? Verdaderamente, así es. Aunque esto se aparta poco de la intuición de Homero, si se lo lee correctamente.

Cuando Adán y Eva comieron la fruta prohibida, su pecado consistió en querer hacerse como dioses a su voluntad, en lugar de recibir la divinización como un regalo de Dios, según sus planes y sus tiempos. Odiseo en Ogigia, y nosotros en esas playas con las que todos soñamos, enfrentamos la misma decisión. ¿Construiremos nuestra propia identidad o nos pondremos rumbo a casa, surcando los mares infinitos, hasta ser quienes somos realmente?

Ante la revolución del orden tradicional basado en la familia, cabe preguntarse si la memoria legendaria de Troya mantiene todavía encendida la piadosa resistencia de Telémaco o de Eneas (sostenidos por la nueva Rut).

Antonio Barnés explica en el pódcast Cultura y Debate el valor de los grandes clásicos y la importancia de la literatura en la sociedad actual.