Armando Pego | 06 de septiembre de 2020

El juglar de Bertrans de Born en que se encarnó mi prematuro Pound ha regresado agazapado entre imágenes de un Retiro madrileño de desvanecidos veranos.

Pertenezco a una generación para la que el amor por la poesía tampoco era en su adolescencia un signo de distinción diletante, sino un síntoma de inadaptación social. A la poesía solía pedírsele, con desgana y sin mucha esperanza, «que se la entendiese»; ahora también, con aparente entusiasmo, «que nos emocione». Como aconsejara Paul Verlaine, siempre ha sido preciso protegerla del ánimo cruel y de la burla impura, como de los versitos rotundos y pomposos que casi siempre suelen triunfar.

La poesía, a contracorriente, recuerda que deberíamos ser quienes apenas somos. ¿Quedan todavía jóvenes que no renuncian a entender el enigma que los auténticos poemas descifran bajo las formas acuciantes de nuestros deseos? No tengo duda. La sensibilidad poética no cesa de fatigar los caminos del conocimiento de sí.

Habiendo agotado su crédito en talleres creativos, cursos de verano, tertulias universitarias y conferencias de fundaciones, tras el culto a la poesía se han ido evaporando las llamadas disciplinas humanísticas, desde las lenguas clásicas a la historia y la filosofía. Triunfantes, ¿acabarán de imponer su pleno dominio la sociología (política) y la (neo)pedagogía? Nos conformamos, satisfechos, con desplegar en nuestros muros digitales frases inertes, como souvenirs de otras épocas puestas en almoneda. No paramos, ventrílocuos, de alzar la voz.

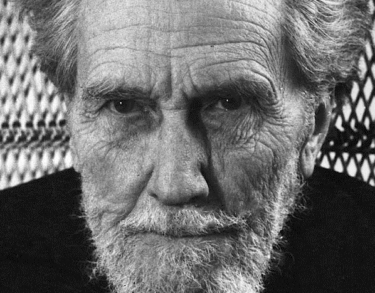

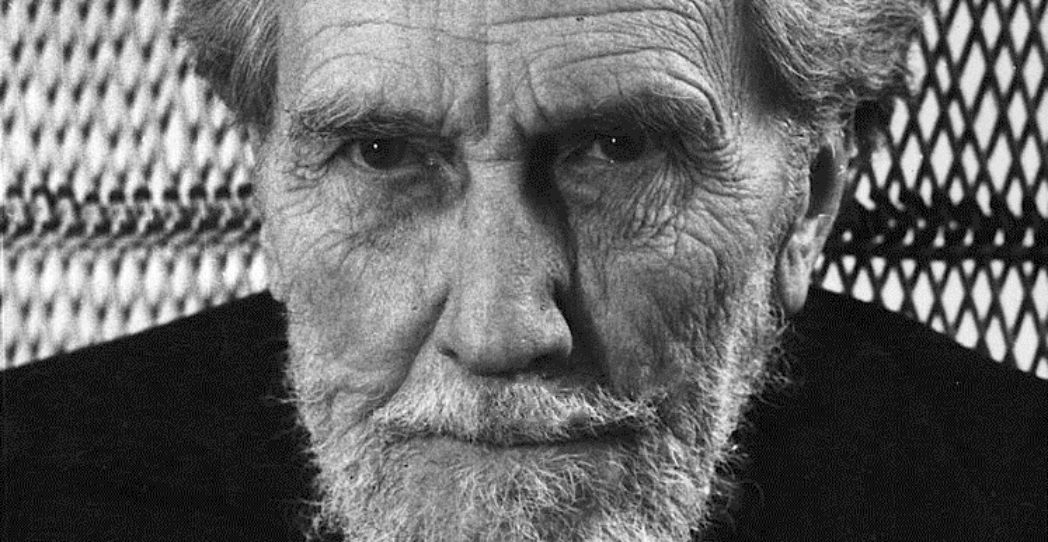

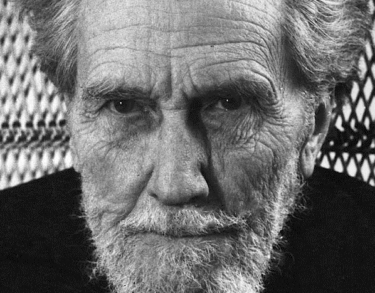

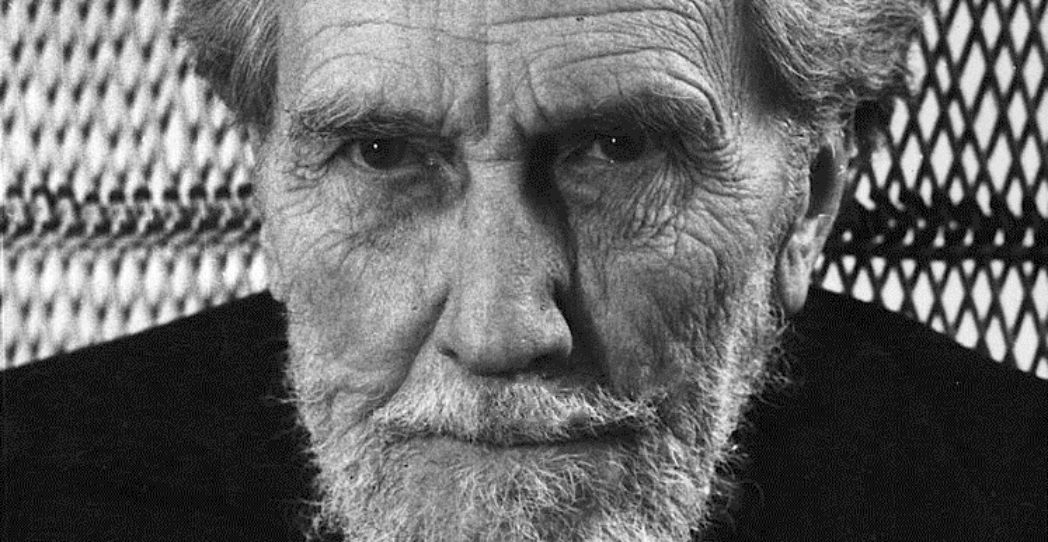

Cuando me asaltan estos desasosegados pensamientos, suelo acariciar las páginas del primer libro de poesía que adquirí. Aquella antología de Ezra Pound era, simultáneamente, una lectura y un ensayo de su poesía. Sus traductores, José Coronel Urtecho y Ernesto Cardenal, no se limitaban a espigar los mejores poemas. Esbozaban las facciones del poeta grabadas en su memoria. La poesía prolonga entre generaciones el instante deslumbrante de una revelación: somos plenamente en el canto de quienes han sido.

Iniciáticos, los libros decisivos señalan una puerta. Quienes se atreven a cruzarla difícilmente escapan del destino de Mesopotamia, Atenas, Jena o la China de Li-Bai. Yo me di de bruces con el sendero provenzal de una Florencia stilnovista.

Como un avergonzado rapsoda que susurrase en secreto versos fugaces, me he decidido a releer este verano de un tirón el volumen que formó la suma poética de la juventud de Pound. Personae (1926) continúa brillando como un monumento modernista de la poesía anglosajona, bajo la penumbra proyectada de los Cantos y de la poesía de T. S. Eliot.

Toda relectura lleva consigo elementos de inopinada sorpresa, de imprevista novedad. Mi Pound no ha sido jamás la efigie momificada cuya voz milenaria, como la de un ruiseñor, seguía y seguía vibrando en las hojas del recuerdo de Lawrence Ferlinghetti en el Festival de Espoleto de 1965, ni aquella sombra espiada por Antonio Colinas tras el recodo de una callejuela con macetas, entre notas de Vivaldi y el mortal reflejo verde de un canal veneciano.

Alejandrino y caligráfico, presto a componer un epigrama, adaptar un tanka o reescribir una sextina, el juglar de Bertrans de Born en que se encarnó mi prematuro Pound ha regresado agazapado entre imágenes de un Retiro madrileño de desvanecidos veranos.

Tras la estatua del Estanque he vuelto a sentir los ecos de tenzones y traiciones que acababan en los corrientes desengaños de cualquier edad. Junto al Jardín del Parterre podría desdibujar unos pocos pasos dados de la mano de «Audiart, Audiart». Como en Provincia deserta, con alivio, he podido exclamar: «That age is gone. / Piere de Maensac is gone. / I have walked over these roads; / I have thought of them living». Toda victoria póstuma no suele venir coronada de prez sino, con suerte, de un olvido piadoso que nos resistimos a aceptar.

Ten más miedo del tiempo que de mis ojosEzra Pound, poeta estadounidense

Nuestra imaginación aspira a enhebrar la trama de una vida anodina. Nos rescata así de las emboscadas tan poco heroicas que nos tiende la agriada realidad. Como el narrador de Álvaro Cunqueiro cantaba al inicio de Merlín y familia, querríamos confirmar que «verdad o mentira, aquellos años de la vida o de la imaginación fueron llenando con sus hilos el huso de mi espíritu y ahora puedo tejer el paño de estas historias, ovillo a ovillo». Los poetas se encargan de otorgárnoslas antes y después.

Entre aquellos trovadores de Pound era excitante aprender el más desclasado de los oficios liberales como el de ejercer sin descanso la lectura. Enseñaban que no éramos todavía quienes tampoco hemos logrado ser. «O smoke and shadow of a darkling world, / These, and the rest, and all the rest we knew. / […] / If thou hast seen my shade sans character, / If thou hast seen that mirror of all moments, / That glass to all things that o’ershadow it, / Call not that mirror me, for I have slipped / Your grasp, I have eluded».

Abramos de nuevo la página. En silencio, ojalá podamos murmurar la oración derrotada de N. S. Don Quijote: «Yo sé quién soy». Un lector de poesía.

Los financieros tienen una mutación genética por la que no saben decir basta: jamás se sienten satisfechos con lo que tienen, siempre quieren más.

Chesterton elogiaba la vivacidad de la arquitectura gótica. La catedral de Salisbury y su entorno son uno de los más bellos ejemplos de este estilo en Inglaterra.