Armando Pego | 02 de mayo de 2021

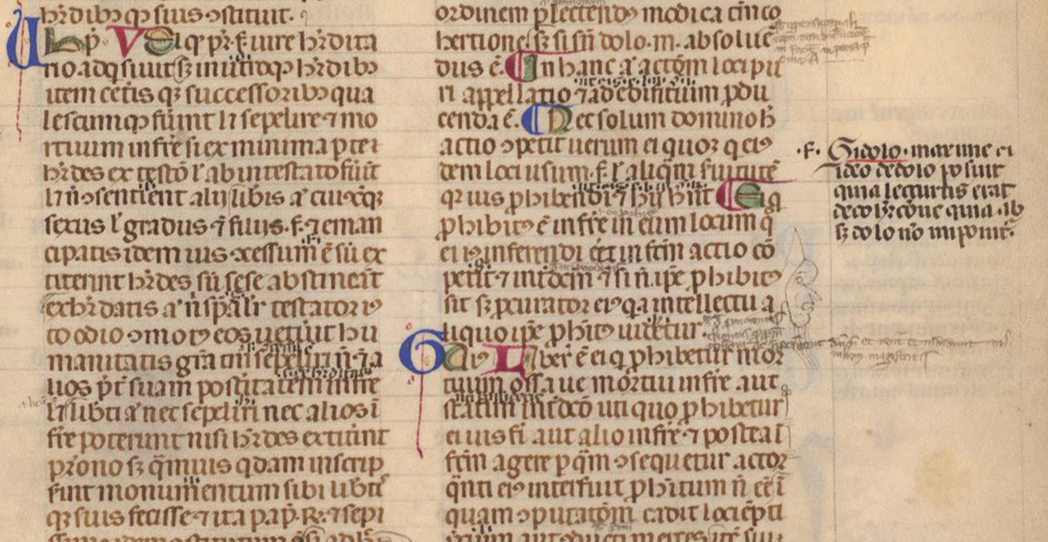

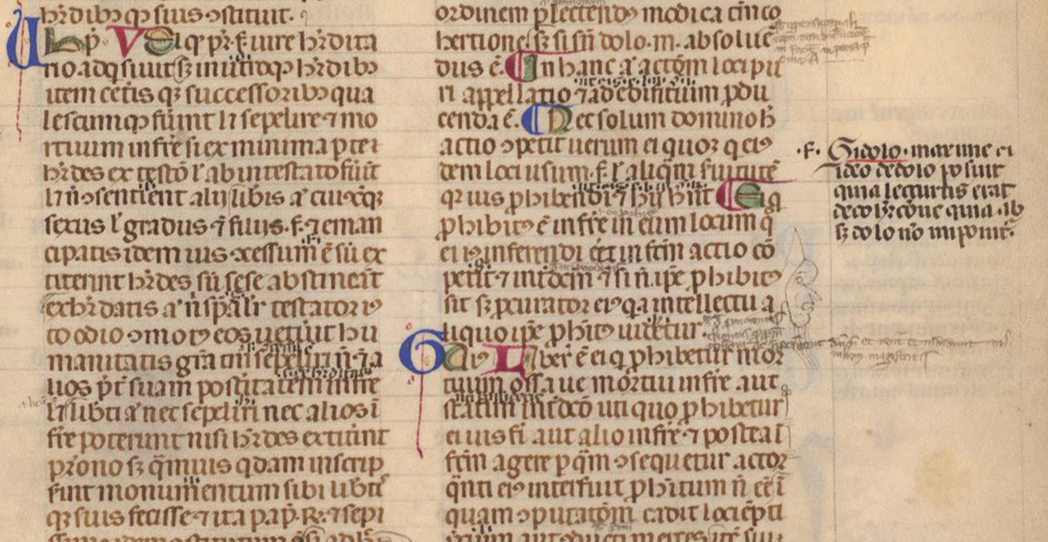

En su humildad, sea entre líneas sea en los márgenes, la glosa contiene así el universo entero, no sólo en potencia sino incluso en el acto que inaugura su espera.

Aunque la fanática pervivencia de ese lugar común en torno al «oscurantismo medieval» no deje de funcionar como el residuo de un prejuicio ilustrado, sigue resultando divertido que la crítica posmoderna haya dejado en herencia simultáneamente los perfiles de una deuda histérica con la Edad Media. Como es más que sabido, El nombre de la rosa (1984) de Umberto Eco inoculó definitivamente en los marcos «integrados» de la cultura de masas la «apocalíptica» relación que el estructuralismo, como una de las más sobresalientes líneas del frente antimetafísico, había mantenido con la Escolástica.

El auge de la Semiótica o el triunfo de la Deconstrucción, cuyas inquietudes políticas y sociales refluyen ahora medio a escondidas y arrastrando no pocos pecios, constituyeron parte de los estertores dialécticos, milenaristas, de una Modernidad que, a fin de cuentas, nació con la creación de la Universidad. Asomándose al colapso definitivo de su proyecto histórico, no es extraño que, en vez de volver a Henri de Lubac, el mundo académico siga obnubilado por la jerga analítica de Ernesto Laclau.

Los libros académicos de Eco, Tzvetan Todorov y hasta Jacques Derrida usufructuaban no pocas de las cuestiones que habían enfrentado a Tomás de Aquino y Guillermo de Ockam, a Abelardo y Bernardo de Claraval o a Siger de Brabante y Duns Scoto. Incluso la categoría de intertextualidad propulsada al éxito por Julia Kristeva y Roland Barthes estaba enraizada en sus estratos más profundos también en el comentario medieval, de fuerte acento patrístico. Que todo texto se convirtiera en un pretexto inacabable fue una manera de subvertir en su sentido original la voluntad de significar.

La lectura de la reedición reciente de la tesis doctoral de 1977 de Antoine Compagnon, conocido entre nosotros más por su libro Los antimodernos, me ha refrescado estas notas esbozadas con rapidez. En La segunda mano o el trabajo de la cita un agudo capítulo presenta el funcionamiento histórico del «discurso de la teología». Según Compagnon, si de verdad no existe escritura medieval sin la cita, es preciso que tal postulado sea admitido bajo el principio de que no la hay «más que en la repetición de las Escrituras».

Contra lo que pudiera parecer, este punto de partida no se precipita en desacreditar el comentario como una sumisión a la letra de la autoridad. Al contrario. Desde la cristalización del método exegético cristiano con Orígenes, el comentario habría alimentado la creatividad y la libertad del espíritu. Esta formulación cobraría tal fuerza que ni la heterodoxia conseguiría acceder de manera directa al sentido del texto primero. Para Compagnon sólo la ortodoxia instauraría a priori la legitimidad hermenéutica, aun exhausta, de cualquier interpretación derivada.

No limitándose sólo a funcionar como el significante del comentario, la figura de Jesús reclamaría ser de igual modo el referente del texto fundacional. A diferencia de los métodos del judaísmo y del helenismo, la singularidad cristiana consistría en su modo de enfrentarse a aquel. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento el comentario «requiere una determinada disposición, plural, de ese texto, que sólo el Libro de los cristianos satisface. Por ello, toda exégesis anterior no era comentario». Una afirmación de tanto calado reconoce con precisión laica la aportación intelectual de la teología cristiana a la configuración de la civilización occidental.

Lo que no es glosa también acaba siendo plagio

Entre las variedades del discurso teologal, definido como «una cita generalizada o una sistematización del acto de citar», Compagnon menciona el escolio, la homilía y el tomo. He echado en falta la mención de la glosa. Más que explicativa, como el escolio, es una nota aclaratoria que debe conformarse con haber sido añadida al margen. La acepción musical que recoge el DRAE en último lugar sirve para matizar y enriquecer su definición: «Variación que diestramente ejecuta el músico sobre unas mismas notas, pero sin sujetarse rigurosamente a ellas». Entre Antonio de Cabezón y J. S. Bach la línea de ascenso a algunas de las cimas más creativas de la imaginación humana consiste apenas en un desvío melódico.

En su humildad, sea entre líneas sea en los márgenes, la glosa contiene así el universo entero, no sólo en potencia sino incluso en el acto que inaugura su espera. La glosa obra y la obra glosa. Aun en aquellas que traducían tan sólo unas pocas palabras, late el gesto de afirmación que acompaña a toda creación. Promesa fresca de plenitud, la glosa que germina en el humus de la lengua nativa acaba floreciendo, ausente, en su fruto más depurado: la vuelta al evangelio sine glossa.

Walter Benjamin había aspirado a formar con un mosaico de citas las teselas de una obra por venir. Del exceso que acompaña siempre a la glosa -de la insuficiencia que parece grabar su marca- se nutre el comentario. Tanto más va creciendo cuanto con más vigor va cumpliendo aquella palabra última y primera que jamás pasará. Lo que no es glosa también acaba siendo plagio.

La Edad Media y la Iglesia, habitualmente desvirtuadas en el estudio de la historia, son esenciales para entender el progreso de la sociedad occidental.

Dante tiene presente siempre la batalla de la lengua, y la lleva a todos los terrenos. No se justifica, no se disculpa: combate con toda su energía a favor de una causa que considera legítima y verdadera.