Higinio Marín | 20 de octubre de 2020

Las ideologías rencorosas que buscan cambiar el miedo de bando están prontas a llamar machista a todo el que las discute, en la confianza de que un eco sin identidad les servirá de coro para acallar e infamar al que discrepe.

De tertulia con un reputado profesor de Lógica argentino y residente en los EE.UU., alguien le preguntó su opinión sobre los disturbios raciales que tenían lugar durante los 80 en varias ciudades norteamericanas. El profesor se demoró un momento antes de responder con lentitud: «Este… no sé bien si se les margina por ser negros o son negros porque se les margina».

La respuesta, digna de un lógico con la cabeza al revés (patagónico), no es una mera pirueta y merece ser considerada. El historiador Philipp Blom, en su libro La fractura, dedicado a la cultura occidental entre las dos guerras mundiales, recoge el relato que una célebre escritora de la época hace del descubrimiento de su condición racial: «Recuerdo vívidamente el día en que me volví negra». Fue a los trece años, al ser enviada a un instituto. Allí se le hizo notar su raza entre discriminaciones.

Puede objetarse, con razón, que quienes la marginaban lo hacían por ser negra y no al revés, aunque seguramente no lo harían con un célebre cantante o deportista de color. No obstante, lo importante es que la raza define a los individuos de esa raza solo en determinados contextos sociales e históricos cuando esa diferencia se torna crítica.

Al menos aquella escritora, Zora Neale Hurston, que había crecido en un poblado enteramente habitado por personas de color, se había vuelto negra más por ser marginada que por serlo físicamente. No es que con anterioridad no supiera que lo era, sino que aquella condición no la definía ante sí misma hasta que se le hizo sentir por parte de otros que la ofendían.

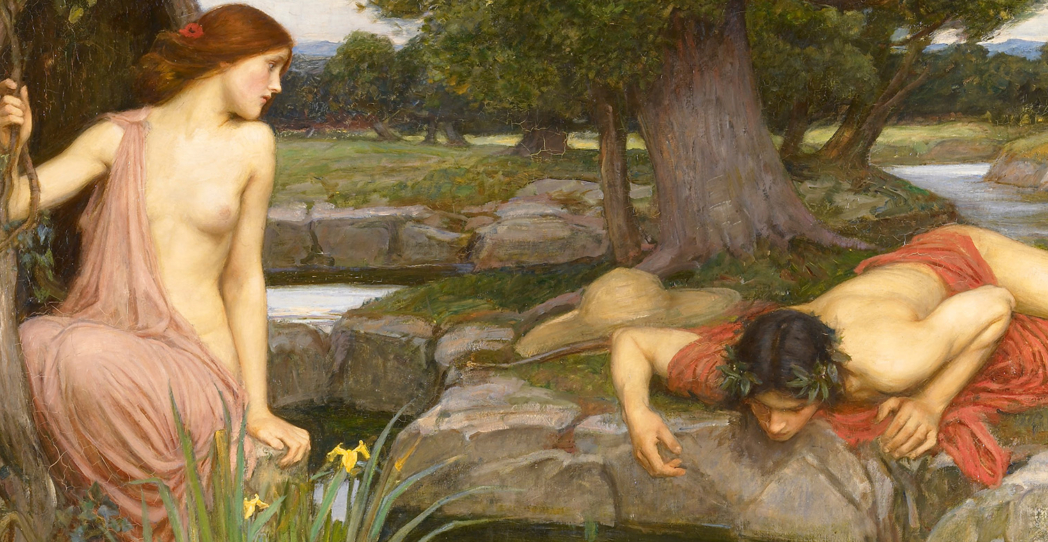

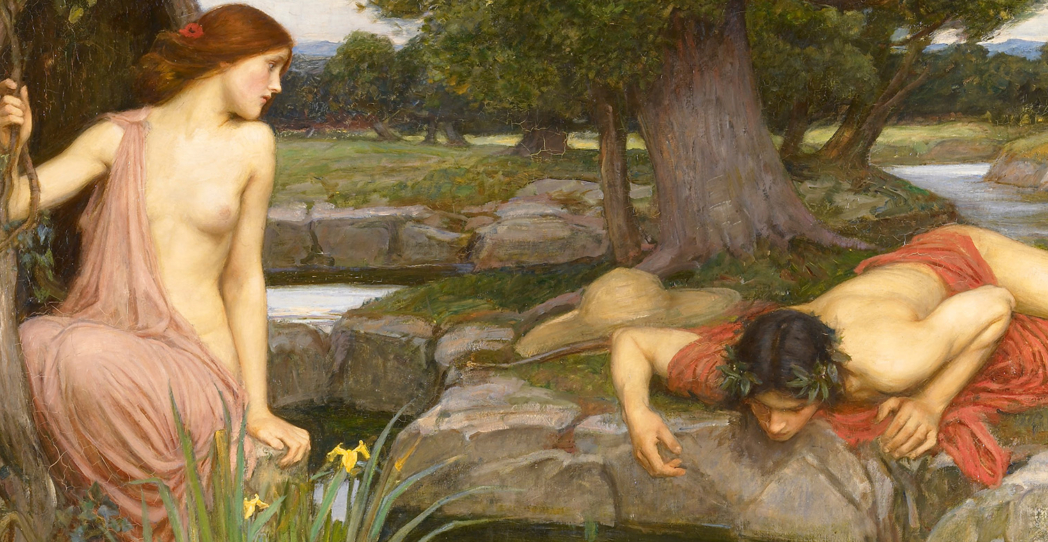

Ahí surge la siempre problemática identidad de un eco: la resonancia de un insulto con el que los ofendidos se identifican al tiempo que lo padecen. El drama interior de esas identidades es que, como Eco en la mitología antigua, solo pueden repetir lo que dice Narciso, cuyo desdén los hiere y obsesiona al mismo tiempo.

La historia de heridas que identifican a sus portadores es muy antigua y empieza con Ulises y la cicatriz en la rodilla que descubre la anciana esclava que lo cuidó de niño. También al capitán Ahab lo reconocen por las cicatrices y la pata de hueso de cachalote en lugar de la pierna que Moby Dick le arrancó. Pero, a diferencia de Ulises, Ahab se cose a esa herida que da forma a su vida y a su muerte, atado a la ballena por el cabo del arpón con el que la hiere.

Es posible que algo similar esté ocurriendo durante los últimos decenios con la condición de mujer, de la mano de cierto feminismo. Hasta es posible que muchas jóvenes de nuestros días puedan llegar a recordar vívidamente el día en que se ‘volvieron’ mujeres -lejos ya de atavismos mamíferos- al descubrirse a sí mismas como descendientes de un linaje postergado en la sumisión.

Ciertamente, no son pocas las circunstancias para las que esa denuncia está justificada. Pero nunca hasta ahora tantas mujeres se habían tenido como tales por estar avasalladas y eso es lo novedoso: la autoidentificación victimaria de un sexo. En este caso, además, la injuria la cometen los varones casi por el mero hecho de serlo, es decir, de no redefinir su masculinidad en atención a las denuncias feministas.

No se trata de discutir que existan desigualdades que deben ser corregidas, sino de que su corrección consista en replicar el modelo de una masculinidad dominante porque, en tal caso, el feminismo no pasaría de ser un eco envidioso del machismo. Y hay que reparar en que solo se envidia al que no se puede dejar de admirar ni de odiar al mismo tiempo y por la misma razón.

Tal vez haya sido René Girard el autor de la variante más contemporánea de esa paradoja: como deseamos lo que el deseo ajeno nos señala como deseable, no podemos evitar tomarlo como competidor al mismo tiempo que como modelo. De ahí el freudiano anhelo parricida de los hijos persistentemente privados de los placeres paternos; y de ahí también, me parece a mí, que cierto feminismo en su furia antimachista no parezca sino querer suplantarlo.

Si la madurez freudiana pasaba por ‘matar’ al padre, la conciencia feminista pasaría por ‘matar’ al macho y, más en particular, al macho-padre, es decir, al que se empeña en perpetuar la diferencia en su relación con la mujer, ‘reduciéndola’ a su condición de madre. Solo los hijos que se engendran desde una autonomía femenina incondicionada -y, por tanto, en la que el varón es de suyo prescindible- no resultan de hecho injuriosos para la dignidad de la mujer así concebida.

Tal vez no sea así en todos o en muchos casos, pero no faltan indicios para poder sospecharlo en muchos otros. Por ejemplo, qué decir de una igualdad que pasa por convertir la sexualidad femenina en la réplica artificial de la masculina, es decir, desvinculada de la concepción. ¿No hay en esa nueva ‘feminidad’ un eco del macho que lo interioriza en la mujer al mismo tiempo que lo repite y ratifica en el varón, al que se desvincula de la procreación doblemente, por su propia fisiología y por la de una feminidad anticonceptiva?

¿Y no hay, en la reivindicación de poder decidir qué hijo concebido se deja nacer y cuál no, la réplica física de la potestad más despóticamente patriarcal del varón que podía decidir si quedaba vinculado o no al hijo reconociéndolo o ignorándolo? Hay formas de concebir el feminismo, tal vez las dominantes, que lo convierten en el adversario más servicial del machismo como paradigma global, también de lo femenino.

Fue Aristóteles el que definió -infamemente- a la mujer por la privación que la distinguía del varón. Pero esa concepción y su innegable latencia en nuestra tradición es un veneno que ha encontrado en muchos feminismos y feministas el impulso del corazón de la víctima para extenderse e intoxicarla con su propia ponzoña.

Si una negritud de esa clase no sería tanto una raza como el negativo de la raza blanca, su sombra identitaria, un feminismo así no es una reivindicación de la feminidad, cuya sola mención molesta, sino la imposición paradójica del modo de ser del enemigo a su víctima.

El rencor es el eco que convierte al agredido en cómplice -el mejor- de su agresor. De hecho, en las almas o en las ideologías rencorosas el daño recibido se perpetúa llevándolo más allá y más adentro de lo que habría logrado por sí solo el enemigo, cuyo daño lo consuma la víctima que lo preserva y ahonda por su propia mano.

Además, el rencor tiene entre sus oscuras capacidades la de inventar malignos enemigos como aquella ballena blanca y asesina. Por eso, las ideologías rencorosas que buscan cambiar el miedo de bando están prontas a llamar machista a todo el que las discute, en la confianza de que un eco sin identidad les servirá de coro para acallar e infamar al que discrepe.

Y así es como la ideologización del rencor se multiplica y extiende, convirtiendo al marginado en el gemelo de su marginador, y malogrando la justicia que se les debe en revancha pendenciera.

La autoconciencia alumbrada en el desprecio, la marginación o el maltrato es una forma sufriente y, ciertamente, victimaria de padecer la naturaleza social de las identidades. Quien inflige esas heridas se hace merecedor de una pena que va a más allá de su culpa y alcanza hasta donde el sufrimiento de su víctima la lleve.

Hay formas de concebir el feminismo, tal vez las dominantes, que lo convierten en el adversario más servicial del machismo como paradigma global, también de lo femenino

Las humillaciones son, entre todas las heridas del alma, las que más difícilmente se cierran, porque están mojadas en un veneno que no decae. Pero, precisamente por eso, el centauro Quirón, cuya herida era una llaga constante, se convirtió en el sabio herido curador de heridas. Seguramente de ese linaje son hombres como Nelson Mandela, que redefinió su negritud renunciando a ser el verdugo de sus verdugos.

Y es que no solo es mejor padecer injusticia que cometerla, sino que la injusticia padecida es camino de una comprensión de sí mismo y del otro vedada al justiciero. Solo el perdón libera del todo a las víctimas del poder de sus agresores rescatándolos, a su vez, pero no porque suspenda la satisfacción de la justicia, sino porque la preserva excediéndola.

En nuestra historia cultural, Ulises, Ahab o Quirón no son los únicos a quienes se les ha reconocido por sus heridas. También le ocurrió a aquel joven cosido al suplicio por unas heridas que, aunque curadas, no se cierran y simbolizan la fuente de un perdón sin límites. Pero para eso, es cierto, haría falta el poder de todo un Dios que es, exactamente, lo que las ideologías no tienen.

Gracias al feminismo radical, las mujeres tienen miedo a ser violentadas físicamente, y los hombres a serlo psicológica y legalmente. Este hecho vicia la relación entre ambos, que es la base de la familia.

El estado de Juana I de Castilla no fue fruto de las fanáticas y machistas imaginaciones de la época. La reina nunca quiso asumir responsabilidades.