Higinio Marín | 20 de abril de 2021

El progresismo se sabe el agente de los ideales históricos de la humanidad compasiva e igualitaria. Así que ser progresista y ser bueno es lo mismo.

Conocer nuestro tiempo requiere comprender los modos de pensar y vivir predominantes en nuestras sociedades. Al respecto, es difícil exagerar la importancia de J.J. Rousseau, en cuyo pensamiento cabe encontrar alguno de los resortes antropológicos fundacionales de nuestros modos de pensar. De entre ellos, el progresismo es, más que una mera ideología, el modo de concebir la realidad más característico de la cultura moderna.

En esa dirección, tal vez sea la figuración de un estado de naturaleza («que ya no existe, que quizá no ha existido y que probablemente no existirá jamás», dice el ginebrino) una de las visiones cuyo influjo ha tenido mayor recorrido histórico. El hombre natural debe su inocente felicidad a la exacta coincidencia entre sus deseos y necesidades. Los deseos son la forma consciente de las necesidades físicas y se desvanecen con ellas una vez satisfechas.

El mundo es pródigo y abundante para alguien con tan pocas necesidades. Así que la coincidencia entre deseos y necesidades tiene su correspondencia exterior con el mundo y sus bienes. Esa armonía psico-físico-mundana es la secularización naturalista (y proto-ecológica) de la idea de paraíso reformulada como un estado de bondad original.

Nada habría perturbado esa feliz condición si un hecho funesto no hubiera tenido lugar. Una vez, como tantas otras, un inocente bruto experimentó como deseo una necesidad para la que encontró su satisfacción y, como siempre, la necesidad satisfecha se redujo. Pero, esta vez, el deseo no la acompañó en su desvanecerse, sino que quedó fijado en el objeto sin necesidad alguna que lo impulsara, sostenido desde sí mismo y como una forma nueva y autónoma de deseo que le hizo proferir una voz, casi un gemido, inaudito hasta entonces: «¡Mío!».

Con esa proclamación el hombre acababa de salir del estado natural e iniciaba la historia, es decir, una forma de relación con los demás y con los bienes del mundo que ya no tenía la inocencia ni la intermitencia cíclica de las necesidades, sino la forma ampliada e ilimitada de deseos nuevos e inventados.

De la mano de ese deseo que excede -innecesariamente- a la necesidad, y que es el origen de la propiedad privada, el mal entró en la historia y el hombre salió del paraíso para entrar en la civilización y sus depravaciones. La primera de las cuales fue la valla que el bruto levantó en torno a su posesión y que institucionalizaba la hostilidad con la que el deseo posesivo percibía a los demás por su mera existencia. Desde entonces, no solo hay violencia sino pobreza sobre la tierra, pues la posesión de unos es la privación de otros.

La historia y la civilización no son más que la perpetuación de ese mal mutante en instituciones que mixtifican la naturaleza depravada del deseo que las sostiene: el deseo posesivo y su institucionalización en la propiedad privada. Ahí el hombre se hace enemigo del hombre y, desapercibidamente, enemigo de sí y de la humanidad misma.

La política progresista, en tanto que resignada a la tolerancia del mal, implica la aceptación de la alternancia política y del mercado, es decir, se hace socialdemocracia

Formulado el diagnostico, Marx y Engels pueden hacer el pronóstico y prescribir la terapia: la aniquilación del mal y la restauración del paraíso en la tierra es la supresión de la propiedad privada y de la sociedad y el sistema de creencias que la sustenta. Es necesario restablecer la armónica simetría entre necesidades, deseos y satisfacciones mediante una planificación de la producción y distribución de bienes. Será inevitable, por tanto, una pedagogía social inicialmente severa -la dictadura del proletariado- que discipline el deseo hasta que la abundancia de bienes, por un lado, y, por el otro, la feliz satisfacción de un deseo reeducado, compongan una sociedad feliz y fraternal.

Y eso, no en fecha indeterminada, sino en un futuro preciso y tan próximo como sean removidos sus obstáculos, es decir, como sea vencido el mal sobre la tierra. La violencia, las ejecuciones, el silenciamiento y la represión ensangrentarán las manos revolucionarias, ciertamente, pero como las de un cirujano social. Por eso, la lucha de clases y la revolución progresarán «matando canallas con cañón de futuro», como cantó en pleno siglo XX el cubano Silvio Rodríguez.

Pero, como ese futuro cierto se hacía esquivo y la dictadura convertida en terror totalitario no alcanzaba a aniquilar el mal, se hacía necesaria una variante que asumiera un resignado pero eficiente realismo: el mal no es eliminable por completo de la historia y, por tanto, el paraíso es una referencia directiva, utópica, aunque efectiva en la orientación de los logros hacia la feliz igualdad.

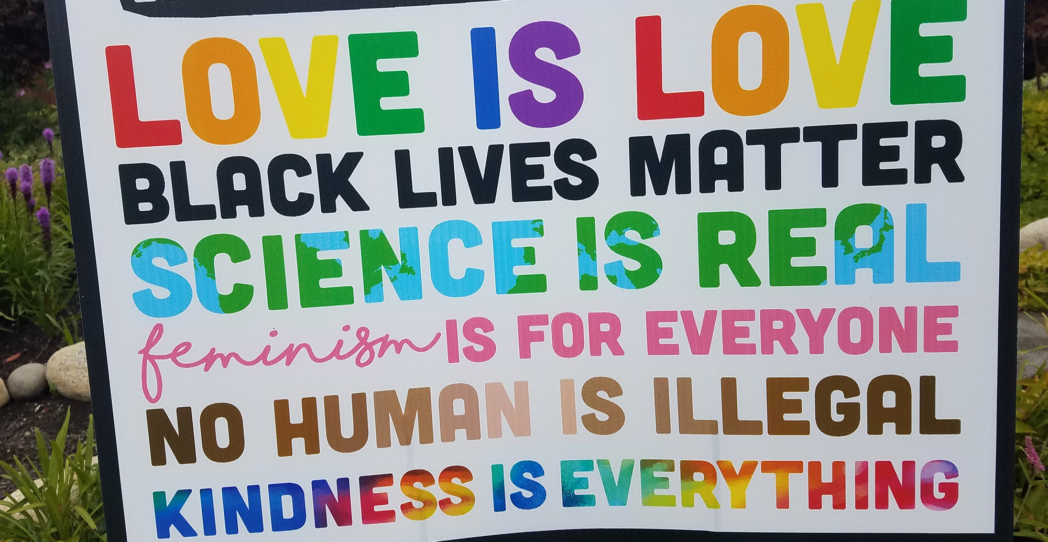

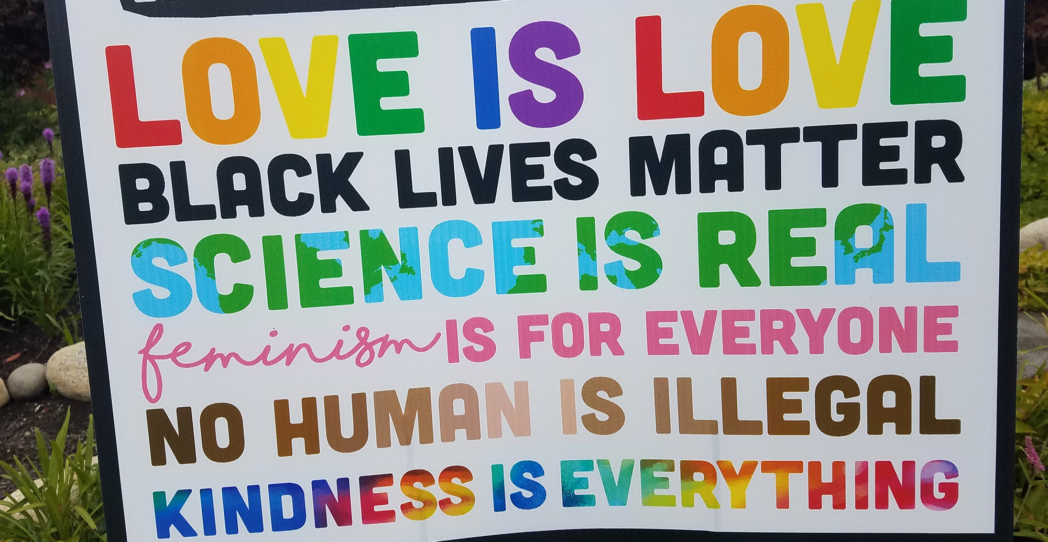

La política progresista, en tanto que resignada a la tolerancia del mal, implica la aceptación de la alternancia política y del mercado, es decir, se hace socialdemocracia. Pero a sabiendas de que el capitalismo mercantil y la oposición al progresismo encarnan la depravación de lo humano. En su contra, aunque avisado de su inevitable existencia, el progresismo se sabe el agente de los ideales históricos de la humanidad compasiva e igualitaria. Así que ser progresista y ser bueno es lo mismo.

Pero el mal no solo no es eliminable, sino que puede ser, a su pesar, el motor de la historia. Lo había dicho Hegel y, antes todavía, Rousseau: se puede hacer nacer «nuestra dicha de los medios que parecían colmar nuestra desgracia». Así como la descomposición de la materia en los reactores nucleares produce una colosal energía letal, que debidamente blindada se transforma en benéfica, así también la depravada codicia del mercado debidamente regulada y aprovechada fiscalmente por el Estado se transforma en recursos y servicios públicos igualitarios que acercan el paraíso a la tierra. Todo ello, ciertamente, con la forma limitada del estado del bienestar desarrollado en Europa desde mediados del siglo XX.

El estado de naturaleza ha dejado de ser un ideal regulador y ha sido sustituido por el Estado cuyo bienestar anómico es -para el progresismo- todo cuanto hemos sido capaces de reproducir del paraíso en la tierra

Sin embargo, esta primera gran oleada del progresismo europeo había dejado en el olvido la forma más insidiosa del deseo posesivo, cuya desatención era la causa del persistente malestar en el seno del bienestar. El deseo sexual también pronunció su «mío», es decir, la apropiación de su objeto más allá de la vigencia de la necesidad, instituyendo la propiedad privada en el seno de las relaciones sexuales: el matrimonio.

La encarnación de la depravación ya no es tanto el patrón y la patronal como el padre y el patriarcalismo. Marx se hizo freudiano (Engels, Reich, Marcuse). Así que ya no serán las cuestiones sociolaborales las que generarán las derivas ideológicas del progresismo, sino las que hacen relación a la institución familiar y las relaciones entre sexos y generaciones. En el matrimonio la lucha de clases suscita un nuevo proletariado: las mujeres y los jóvenes sometidos al patriarcalismo indisociablemente machista y violento. El propietario de los medios de producción quiere serlo también de los medios de reproducción (el deseo sexual) sometiendo a la mujer como esposa y madre de una prole igualmente sojuzgada.

El ‘amor libre’ es la restauración de la armonía entre necesidades sexuales, deseos y satisfacciones socialmente disponibles. Esa liberación es también la restauración de la armonía psico-cósmica en la que la juventud emancipada, el feminismo y el ecologismo se amalgaman como vanguardia de la nueva humanidad. De ahí que la ‘educación’ sexual de los niños a cargo del Estado y fuera del influjo familiar no sea un mero episodio, sino un objetivo irrenunciable para el sentido común progresista: «Simplemente, decía W. Reich en 1936, eliminamos las represiones sexuales infantiles y disolvemos los vínculos con los padres».

El «empoderamiento» de las mujeres, la juventud y cualquier ‘minoría sexual’ conducen a la infancia como materia para las transformaciones sociales y, por tanto, a la educación como la forma ejecutiva del poder modelador de los Estados y sus políticas de inspiración progresista. Otro tanto ocurre con los medios de comunicación y las producciones culturales que refuerzan e implantan un sistema informal pero efectivo de ‘formación continua’ de la ciudadanía.

La nueva terapia del deseo consiste -como desde el principio- en recomponer la armonía entre necesidades, deseos y satisfacciones, pero ahora la medida que da la proporción común ya no surge de las necesidades, sino de las satisfacciones disponibles y siempre crecientes gracias a los desarrollos tecnocientíficos. Satisfacciones que, por primera vez, anteceden y desbordan a los deseos como su fuente: es la sociedad de consumo como estrategia de saturación del deseo en las sociedades del bienestar.

El futuro ya no está vinculado a ninguna forma del pasado, ni siquiera a la condición orgánica del hombre, pues crece a partir de sí mismo sobre posibilidades sin precedentes abiertas por los desarrollos tecnocientíficos. Así que la naturaleza, también la física, ha sido desplazada como criterio de lo debido y de lo posible por la tecnociencia, cuyos progresos generan novedades que se industrializan como ofertas del mercado, se interiorizan como deseos y necesidades, y se legislan como derechos. El estado de naturaleza ha dejado de ser un ideal regulador y ha sido sustituido por el Estado cuyo bienestar anómico es -para el progresismo- todo cuanto hemos sido capaces de reproducir del paraíso en la tierra.

En la distinción correcta entre derechos y deseos nos jugamos el convertirnos en una democracia sólida y madura o en una caricatura de la misma.

En España hay 14 milllones de personas dependientes del Estado mantenidas por cerca de 13 millones y medio de asalariados del sector privado. Esta situación puede terminar lastrando la fuerza de la sociedad civil y la recuperación post-COVID.